PODCAST Farbspiel | Zukunftsideen entstehen im urbanharbor

#32 Zukunftsideen entstehen im urbanharbor – mit Madlen Maier

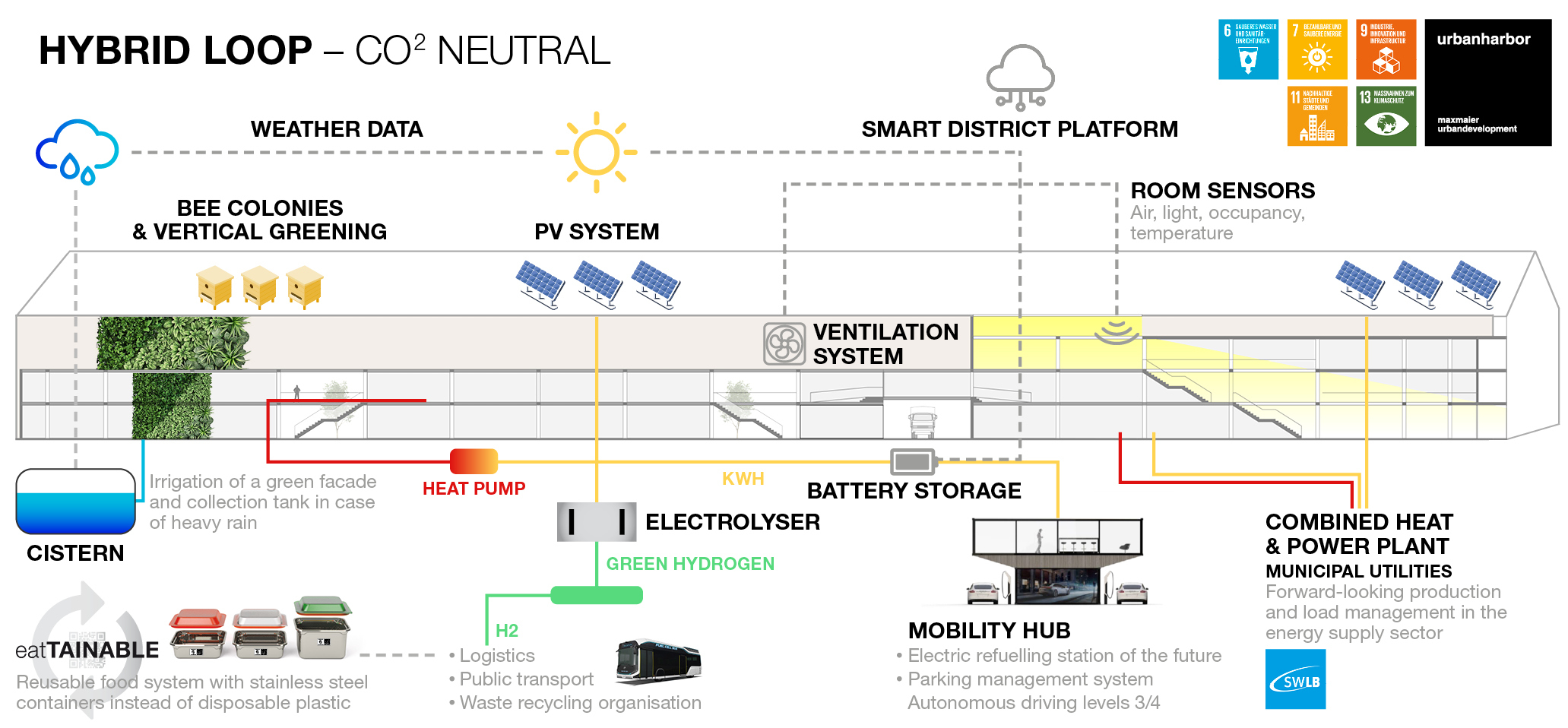

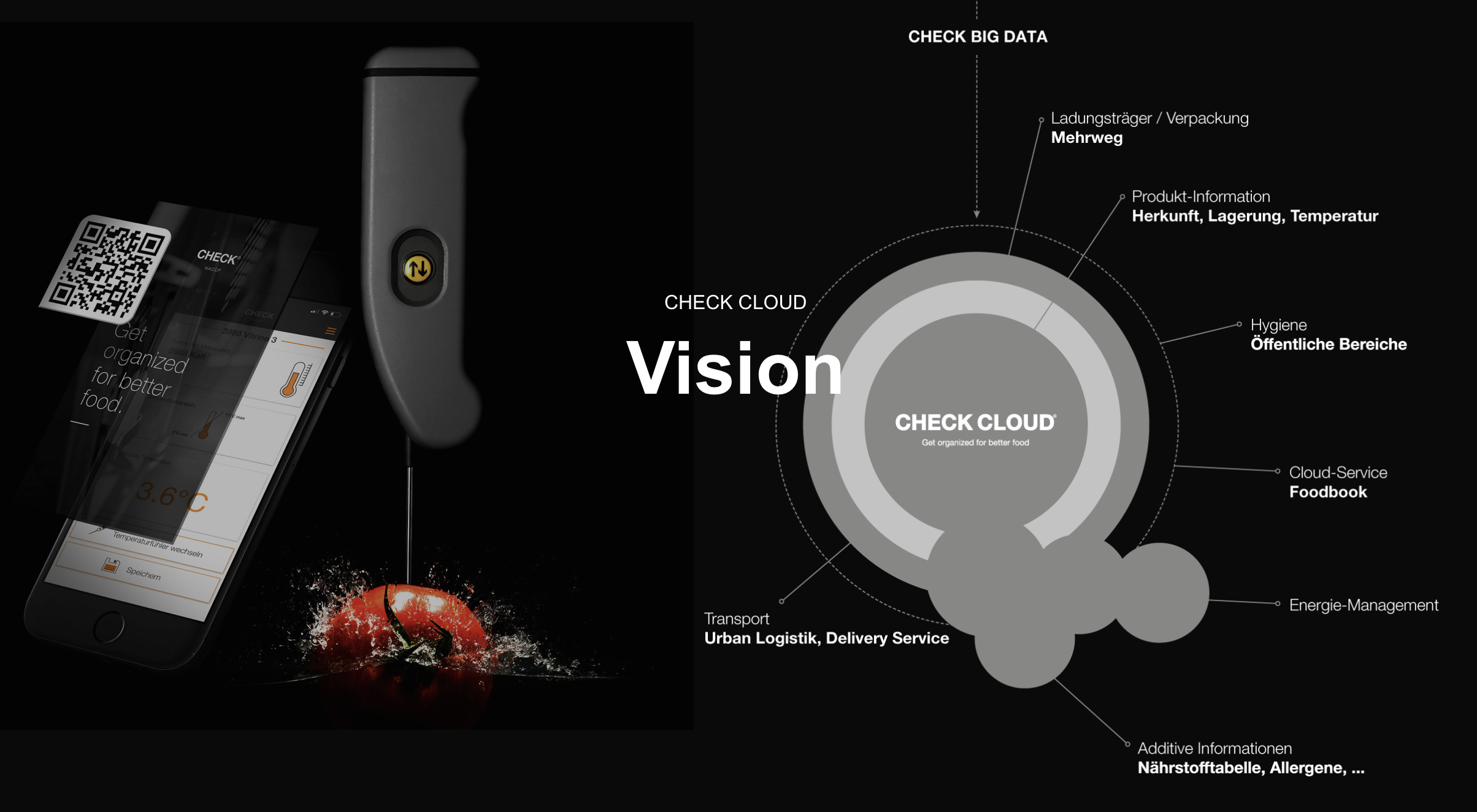

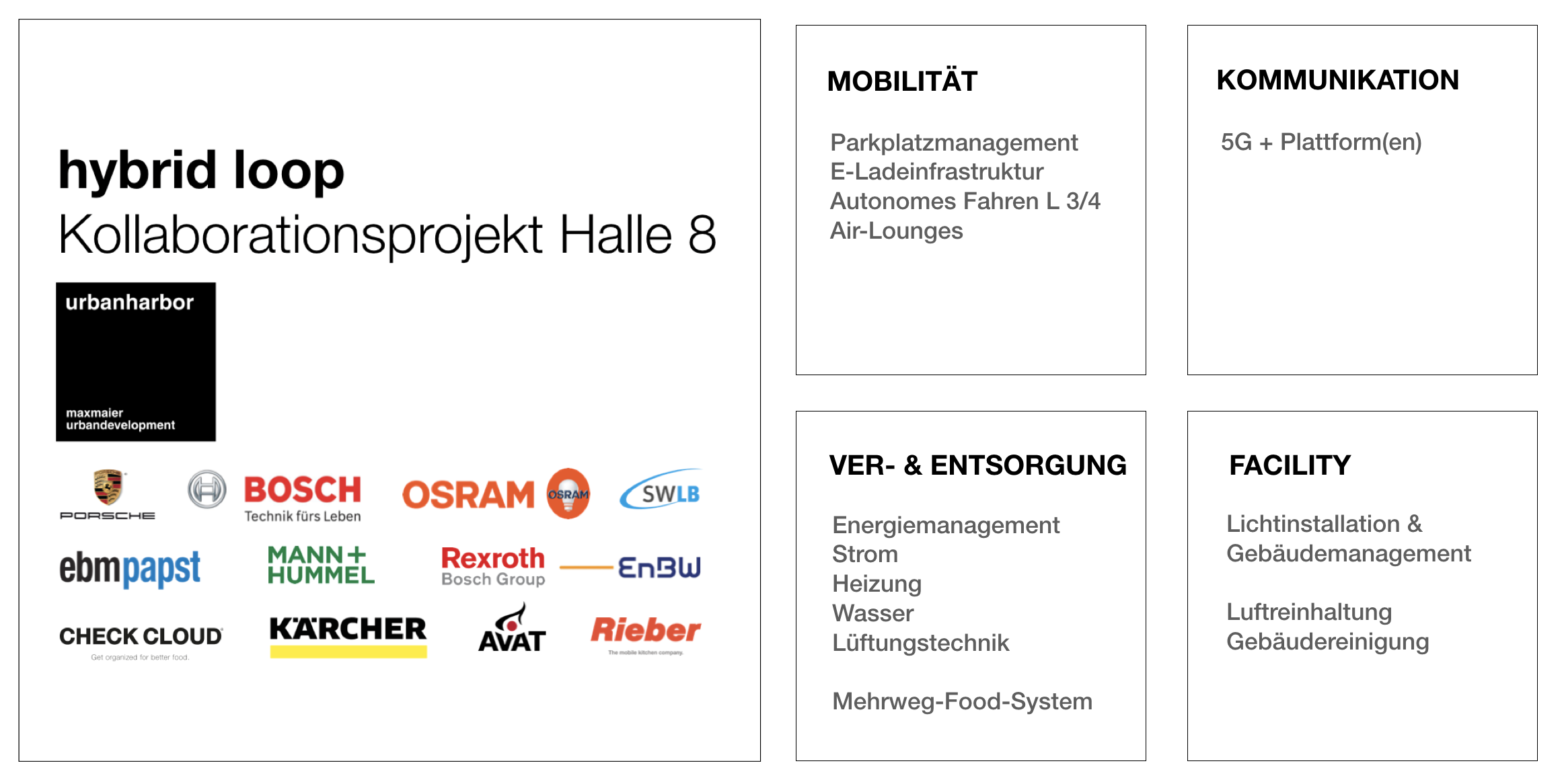

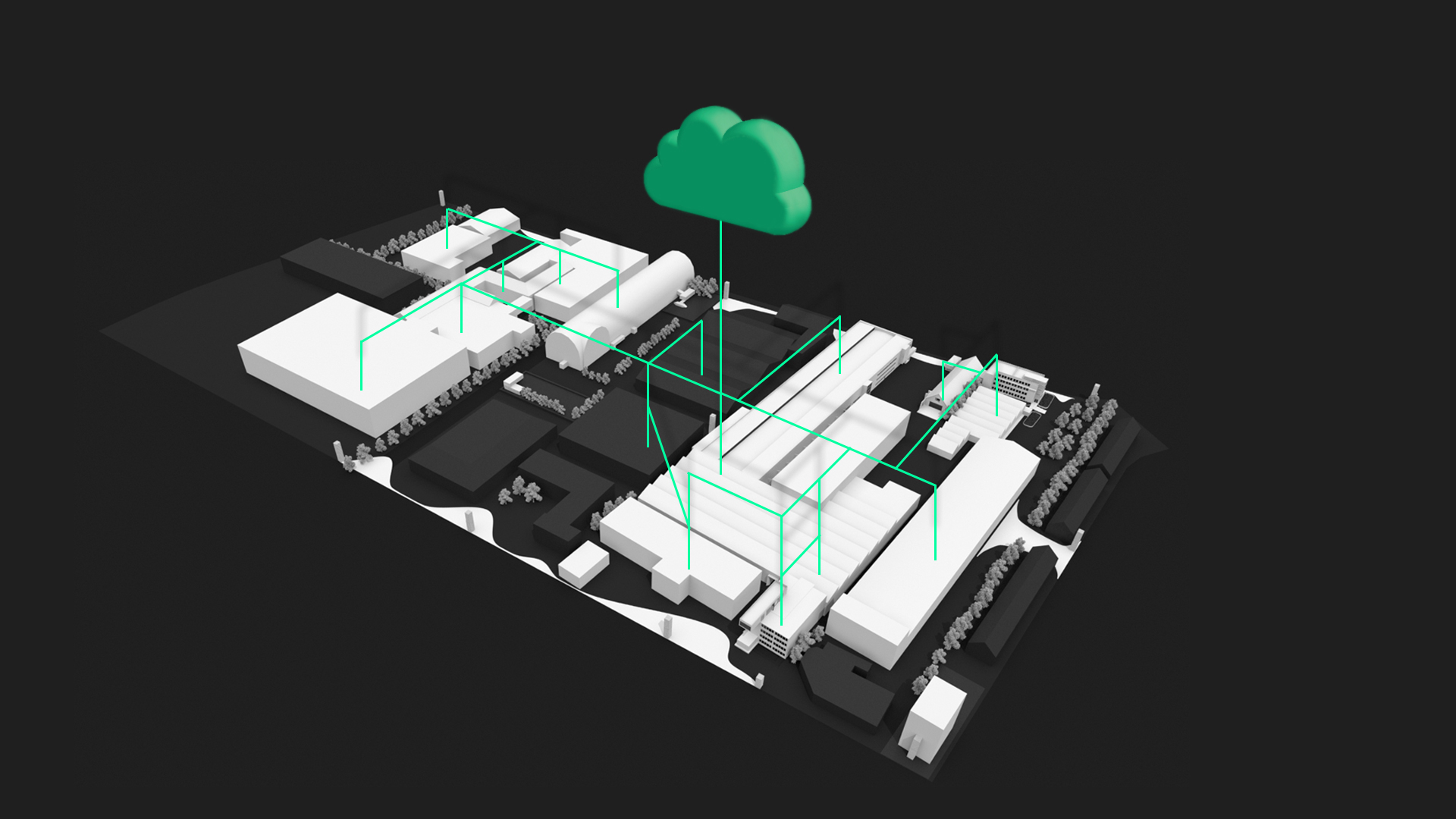

In Folge 32 von „Farbspiel – der Podcast über Design & Schönheit“ besucht Podcast-Host Dominik Hoffmann in Ludwigsburg Madlen Maier. Sie ist Gesellschafterin in der familiengeführten maxmaier® businessgroup, die sich in drei Geschäftsbereiche aufteilt, mit welchen die Familie gemeinsam nachhaltige Synergien entwickelt. Neben der Rieber GmbH & Co. KG und CHECK CLOUD gehört dazu das rund 200.000 m2 große Industrieareal urbanharbor mit einer CO2-neutralen Immobilienentwicklung und -transformation in der Weststadt von Ludwigsburg.

Die Themen:

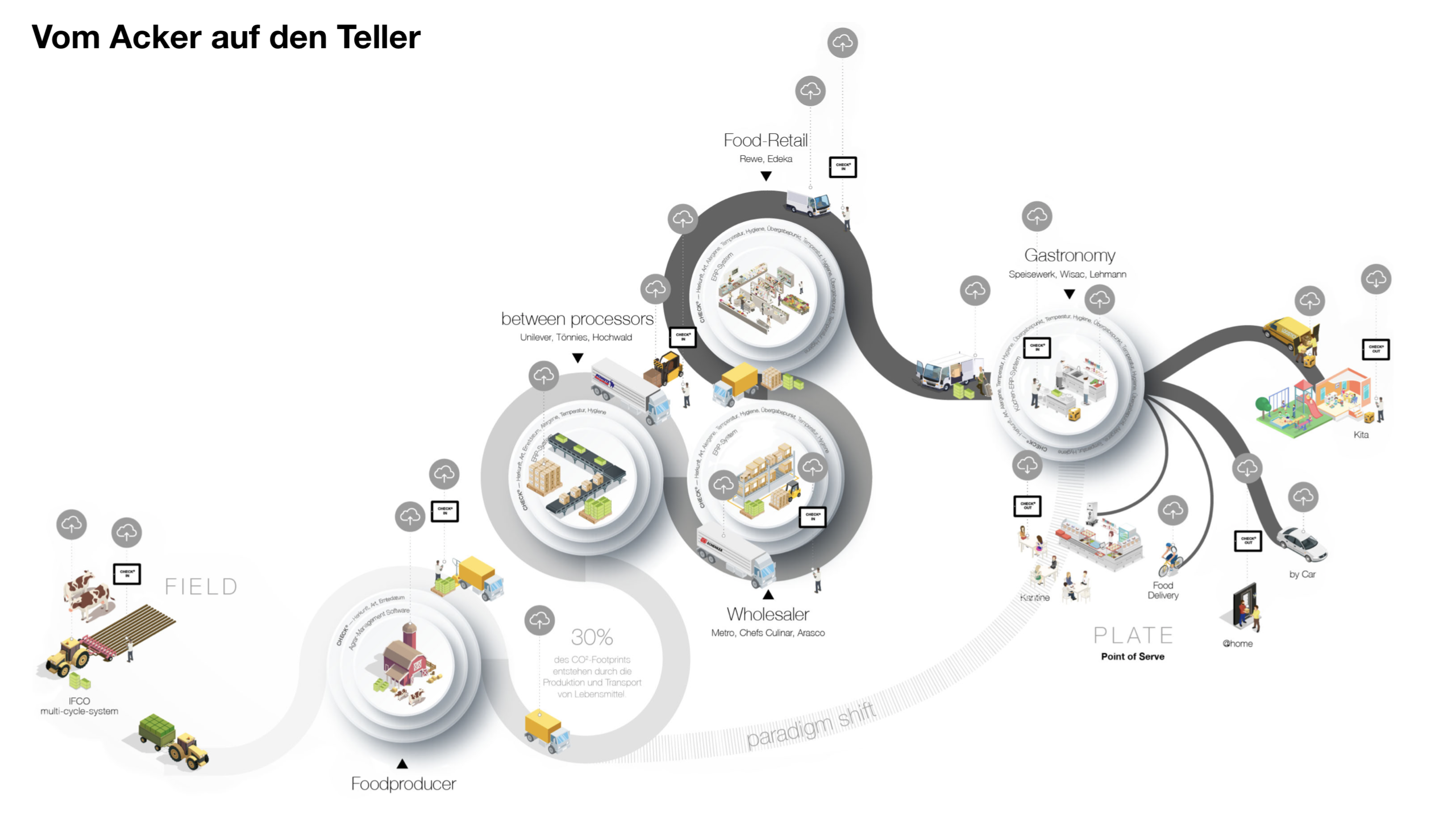

urbanharbor als Plattformlösung | Wie arbeiten wir? Wie leben wir? Wie essen wir? | Designpreis für den hybrid loop | Was Porsche im urbanharbor macht | Standortfrage | Architektur folgt der Funktionalität | Freiraum und Fehlerkultur

LINKS ZUM REINHÖREN

🎧 Podigee: https://farbspiel.podigee.io/32-zukunftsideen-entstehen-im-urbanharbor-mit-madlen-maier

🎧 Spotify: https://open.spotify.com/episode/2Mq5fXXrIuxEG4GMesMGG9?si=KkM0ZtfkTM60Oq6ldOQvfQ

🎧 Wir Machen Druck: https://www.wir-machen-druck.de/podcast-farbspiel.html

Vielen Dank an Dominik Hoffmann Host des Podcast Farbspiel

& Uli Geyer, Manuel Schmiedecke und

Dominik Winter von WIRmachenDRUCK

Your consent is required to display this content from vimeo - Privacy Settings

Your consent is required to display this content from vimeo - Privacy Settings

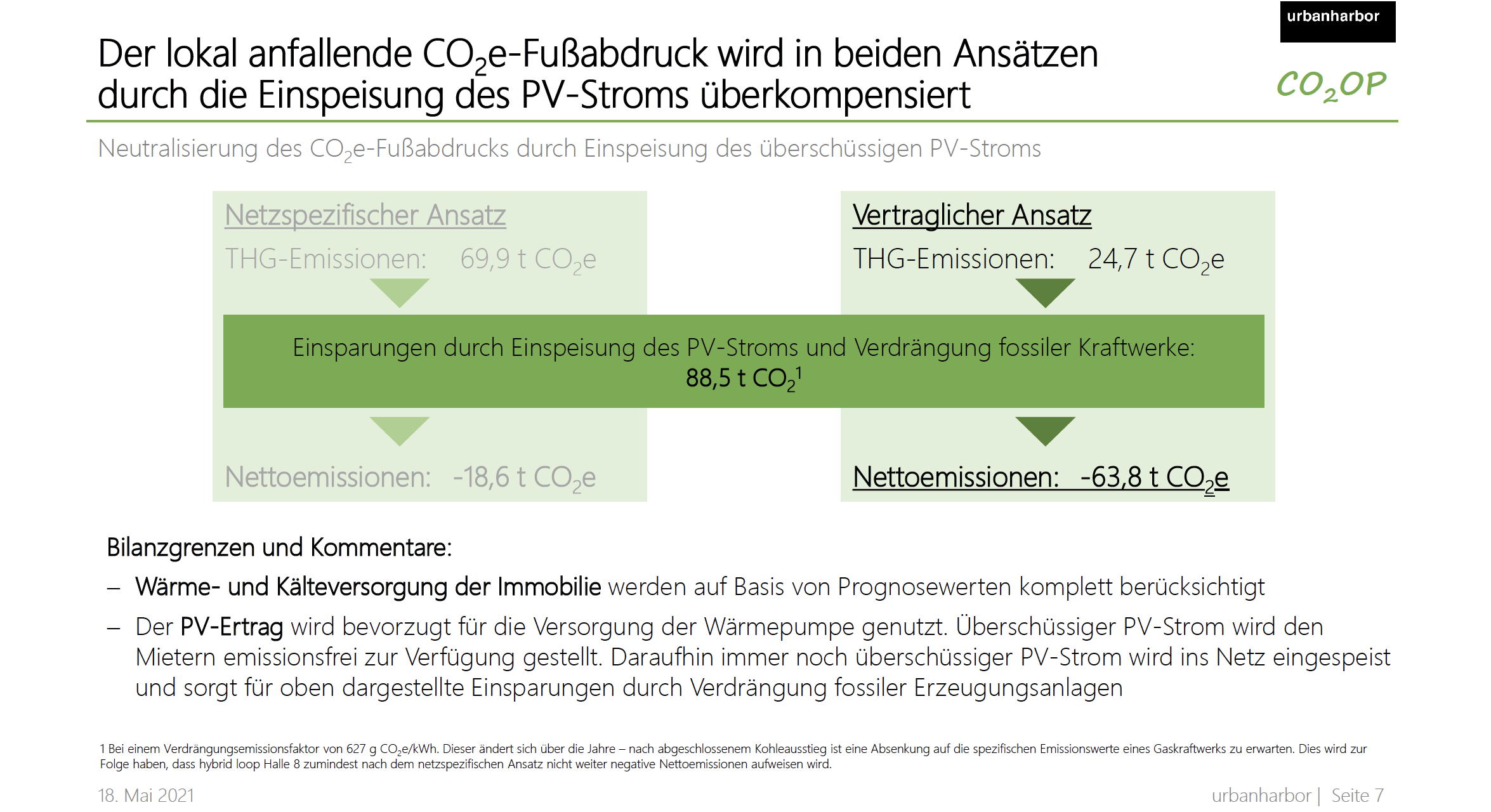

we capture more CO2 in our real-estate than we emit

t CO2 e/a

Ersparnis durch überschüssigen PV-Strom (hybrid loop | bilianziell für ein Gebäude erfasst)

you have to plant 5040 trees to compansate 63 t CO2 e / year

Kompensation CO2 Natur

Um eine Tonne CO2 aufnehmen zu können, muss die Buche etwa 80 Jahre wachsen. Das heißt: Pro Jahr bindet die Buche 12,5 Kilogramm CO2. Sie müssten also 80 Bäume pflanzen, um jährlich eine Tonne CO2 durch Bäume wieder zu kompensieren.